今(14:20)は国語部会の真っ最中。

子どもが挙手してるけど,それの‟中味”って何? ただただやる気になって元気よく手挙げただけ? 国語科の学習内容に即して,何かしら主体的になったから?

手を挙げること一つとっても,指導と評価のナカミは変わってきます。観点別評価に馴染むもの?それとも個人内評価?

主体的に学習に取り組む姿にもいろいろあって,粘り強さなのか,学習を自己調整する力とか……それぞれどう見取ったらよいの……?

学びのストーリーを振り返ることの意義や大切さって,どうよ……。

日頃からちゃんとした視点を持って,授業を見合うことが大切……。

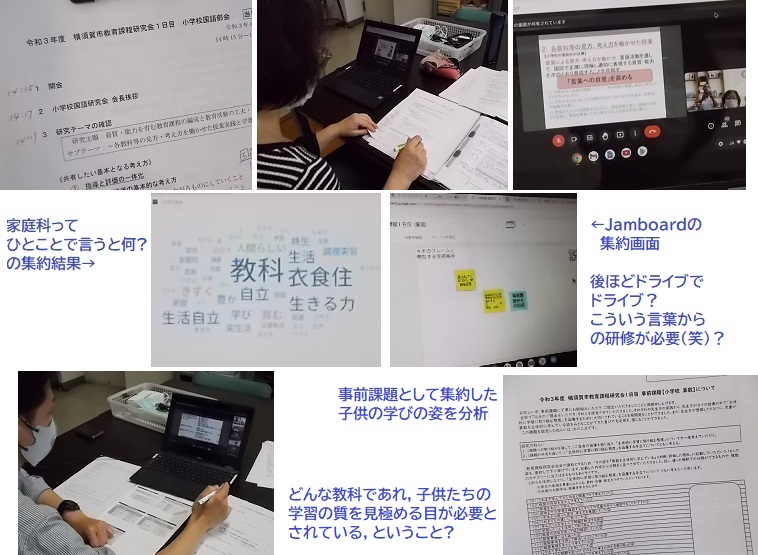

家庭科部会では,チャット機能を使って各校の発言(家庭科の見方・考え方って何?)を集約したり,あらかじめ用意されたWebページで意見を集約して一覧化するなどの技を駆使しています。(15:21)

「家庭科」ってひと言で言うと何?。何のための教科で何のために学習するの…? すべての教科等について自問すべきことなのですが,これ,意外と答えられません。

Jamboardを活用した「子どもたちの学びの姿」に関わるコメント集約(画面上に付箋を貼るスタイル)も。

家庭科の本質にかかわることもさることながら,‟一人一台端末”を活用した授業の疑似体験のねらいも感じられる部会となっていました。

最後は算数部会。

算数の見方・考え方について小→中→高等学校へとつながる系統性のおさらいからスタート。

これを踏まえつつ,参会者から事前に集約した(すべての教科等の部会で事前課題が課せられています)コメントを,カテゴライズし,分析的に見ながら,子供たちの「主体的に学習に取り組む態度」について考えるという内容に移り,「この姿って,ホントに算数学習に向かう主体的な姿なの?」(これは国語科と共通の課題)などについて考えました。

前の時間の授業で学んだことをそのまま次の授業で生かせるだけではなくて,それを活用して試行錯誤する場面をつくることが大切……ウーム。それが自己調整力を働かせること。確かに。

主体的・対話的な学びとかいうけど,それって算数に照らしてみると,本質に迫る対話って,どんなものなの?

……という具合に,8つに類型化された子供たちの学びの‟姿”についてチャットを介して検証しました。(16:27)

というようなことを45分間にギュッとまとめて研修しました。3コマ連続で参加して,頭の中がグルグル,フル稼働しました。

●関連記事

もうすぐ教育課程研究会

https://schoolnet.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/schoolnet/ictea-gw/modules/ictea_jblog/index.php?smode=Monthly&action=View&event_id=41346&caldate=2021-6-16&schid=32&block=0